Heinrich Heine

Heine wurde als Harry Heine in Düsseldorf geboren, wahrscheinlich am 13. Dezember 1797, denn sein genaues Geburtsdatum steht nicht fest. Bis zu seiner Taufe im Jahr 1825, die er später als großen Fehler ansah, nannte er sich Harry Heine.

Er war das älteste von vier Kindern des Tuchhändlers Samson Heine und seiner Frau Betty, geb. van Geldern. Düsseldorf gehörte damals zum Herzogtum Berg. Ab 1803 besuchte Heine zunächst eine israelitische Privatschule, bis die kurpfälzisch-bayerischer Regierung, der das Herzogtum Berg unterstand, ab 1804 auch jüdischen Kindern den Besuch christlicher Schulen erlaubte. Von da an wurde er Schüler einer Düsseldorfer Grundschule. Ab 1807 dann in der Vorbereitungsklasse für das Lyzeum, bis er ab 1810 in das von Ordensgeistlichen geführte Lyzeum wechselte, ins heutige Görres-Gymnasium. 1814 verließ er das Lyzeum ohne Abgangszeugnis, weil er gemäß der Familientradition den kaufmännischen Beruf an einer Handelsschule erlernen sollte.

Dieser Tradition entzog er sich nach mehreren vergeblichen Versuchen, zunächst in Frankfurt und dann bei seinem Onkel Salomon Heine, einem wohlhabenden Bankier in Hamburg.

Copyright: Von Moritz Daniel Oppenheim - 1. germanhistorydocs.ghi-dc.or2. Bridgeman Art Library: Objekt 149505, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3758159

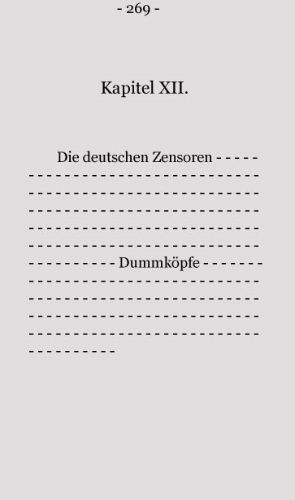

Weltweit bekannt und berühmt wurde Heinrich Heine als der wohl letzte Dichter der Romantik. Aber auch als Journalist wurde er bewundert und gefürchtet – und angefeindet. In seiner Prosa, Lyrik und in seinen Zeitungsberichten vertrat er immer wieder die Ideen von Freiheit und Gleichheit – Forderungen, die von Zensoren nach der Restauration und den Karlsbader Beschlüssen zerpflückt und soweit wie möglich vor Drucklegung verhindert wurden. Seinem Frust darüber machte er 1827 im Buch „Le Grand“ Luft, als er ein ganzes Kapitel nur mit Spiegelstrichen und den beiden Satzteilen „Die deutschen Zensoren“ und „Dummköpfe“ parodierte.

Heine unterstützte zeitlebens die immer stärker aufkommenden demokratischen Gedanken und teilte den Wunsch nach einem einheitlichen deutschen Reich sowie nach dem Menschenrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit. Was für den einflussreichen österreichischen Außenminister Metternich und die regierenden deutschen Kleinfürsten geradezu an Hochverrat grenzte.

Ihnen widersprach Heinrich Heine, wie er sich nun nannte, ab 1831 aus seinem Exil in Paris. Oft voller Polemik, wie in seiner Vorrede zu „Die französischen Zustände“, die er mit den dagegen illiberalen Zuständen in Deutschland verglich:

„Eine Handvoll Junker, die nichts gelernt haben als ein bischen Roßtäuscherey, Volteschlagen, Becherspiel oder sonstig plumpe Schelmenkünste, womit man höchstens nur Bauern auf Jahrmärkten übertölpeln kann: diese wähnen damit ein ganzes Volk bethören zu können, und zwar ein Volk, welches das Pulver erfunden hat und die Buchdruckerey und die Kritik der reinen Vernunft.”

Und legte an gleicher Stelle nach, gegen die Wiener Bundesakte. Während der Befreiungskriege gegen Napoleon hatte man dem Volk eine „Magna Charta der Freiheit“ versprochen, die nun in besagter Urkunde zu einer verbrieften Knechtschaft umgemodelt worden war:

„...und klage sie an des gemißbrauchten Volksvertrauens, ich klage sie an der beleidigten Volksmajestät, ich klage sie an des Hochverraths am deutschen Volke, ich klage sie an!”

Seine Flucht nach Frankreich kam nicht von ungefähr, denn Heine war ein Bewunderer von Kaiser Napoleon I., der das von seinen Truppen besetzte Herzogtum Berg ab 1806 zunächst von seinem Schwager Joachim Murat regieren ließ, es dann aber zwischen 1808 bis 1811 selbst regierte. Und dort seinen Code Civil einführte, in welchem Juden und Nichtjuden gleichgestellt worden waren.

Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki bezeichnete Heine zu Recht als „den bedeutendsten Journalisten unter den deutschen Dichtern und den berühmtesten Dichter unter den Journalisten der ganzen Welt."

Wie nun sah sein Weg zum Journalismus aus? Schon während seiner Lehrzeit bei seinem Onkel in Hamburg schrieb Heine lieber Gedichte, die im Hamburger Wächter abgedruckt wurden. Und vollführte erste Schritte in ein Leben als rebellierender Dichter. Was immerhin dazu führte, dass ihm die Familie ein Studium der Rechts- und Kameralwissenschaft in Bonn, Göttingen und Berlin, erlaubte und finanzierte.

Seinen literarischen Erfolg begründeten die bereits während des Studiums begonnenen "Reisebilder", darunter 1824 die "Harzreise". Und sein Lyrikband "Buch der Lieder", das 1827 veröffentlicht wurde. Genau diese Erfolge und seine damit verbundene Bekanntheit als überzeugter Demokrat und bissiger Polemiker führten zu Anfeindung und zunehmender Zensur, speziell in Preußen. Darum floh Heine 1831 nach Paris.

Von dort berichtete er in einer Artikelserie für die Augsburger Allgemeine Zeitung über die deutlich liberaleren "Französischen Zustände" nach der Revolution von 1789. Seine detaillierten Berichte über die in Frankreich herrschenden politischen wie literarischen Freiheiten wurden zu einer Art Blaupause für einen neuen Journalismus in den Zeiten der nun aufkommenden und für jedermann zugänglichen Massenpresse.

Aber bereits im Jahr 1832 wurden Heines Berichte in der Augsburger Zeitung nicht mehr veröffentlicht, der mächtige Metternich hatte die Einstellung verfügt. Und ab 1835 wurden überhaupt alle Werke des sogenannten "Jungen Deutschlands", darunter auch die von Heine, auf Beschluss des Frankfurter Bundestages im gesamten Deutschen Bund verboten.

Damals nimmt Heine Kontakt auf zum Kreis um Karl Marx und Friedrich Engels. Er beginnt Balladen und Zeitgedichte zu verfassen, die 1844 in seinem zweiten Gedichtband "Neue Gedichte" erscheinen. Lyrik mit erkennbar politischer Zielsetzung, voller Wortwitz und beißendem Spott. Sein Gedicht daraus über "Die schlesischen Weber" wurde am 10. Juli 1844 von Karl Marx im deutschsprachigen Vorwärts in Paris veröffentlicht und danach in Form von 50.000 Flugblättern auch in Deutschland verteilt. Es ist Heines Anklage gegen Gott, den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. und sein Vaterland. Heines Prophezeiung über eine notwendige Veränderung von "Altdeutschland" begann dann bald nach der Märzrevolution von 1848.

Das Lied von den schlesischen Webern

Im düstern Auge keine Träne,

Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:

Deutschland, wir weben dein Leichentuch,

Wir weben hinein den dreifachen Fluch -

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten

In Winterskälte und Hungersnöten;

Wir haben vergebens gehofft und geharrt,

Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt -

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,

Den unser Elend nicht konnte erweichen,

Der den letzten Groschen von uns erpresst,

Und uns wie Hunde erschiessen lässt -

Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem falschen Vaterlande,

Wo nur gedeihen Schmach und Schande,

wo jede Blume früh geknickt,

Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt -

Wir weben, wir weben!

Das Schifflein fliegt, der Webstuhl kracht,

Wir weben emsig Tag und Nacht -

Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,

Wir weben hinein den dreifachen Fluch -

Wir weben, wir weben!

Zweifellos hat Heine die Schilderungen seiner Erlebnisse in den Reisebildern zu einer neuartigen feuilletonistischen Kunstgattung gemacht – ihn aber nur dort verorten zu wollen wäre zu kurz gesprungen. Sein politisches Engagement, sein Kampf für mehr politische wie gesellschaftliche Freiheit sind in fast allen seiner Werke nachzulesen.

Für Arnold Zweig „ist er der unsterbliche Vater der modernen deutschen Prosa, ob sie nun die Schönheit der Landschaft und des Lebens widerstrahlt oder die Kümmerlichkeit des deutschen Spießbürgertums verhöhnt. Von ihm aus gehen jene deutschen politischen Dichter, die von Frank Wedekind bis Bertolt Brecht, von Erich Mühsam bis Erich Weinert allen Leidenden, Gequälten, Verfolgten und Rebellen das Bürgerrecht in der Weltliteratur erworben haben.“

Bis zu seinem Tod am 17. Februar 1856 verharrt er schwerkrank in seiner Matratzengruft in Paris. Er schreibt Gedichte oder ergänzt und redigiert unermüdlich seine Berichte über Kunst, Politik und Volksleben. Vieles in dieser Sammlung "Lutezia" hatte er bereits zwischen 1840 und 1846 für die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben. Wegen der Zensur konnten die Texte oft aber nur verstümmelt gedruckt werden. Beerdigt wurde er auf dem Cimetière Montmartre in unmittelbarer Nachbarschaft von Hector Berlioz, Edgar Degas, Alexandre Dumas d. J., Jacques Offenbach, Stendhal und vielen anderen großen Geistern.

(hhb)