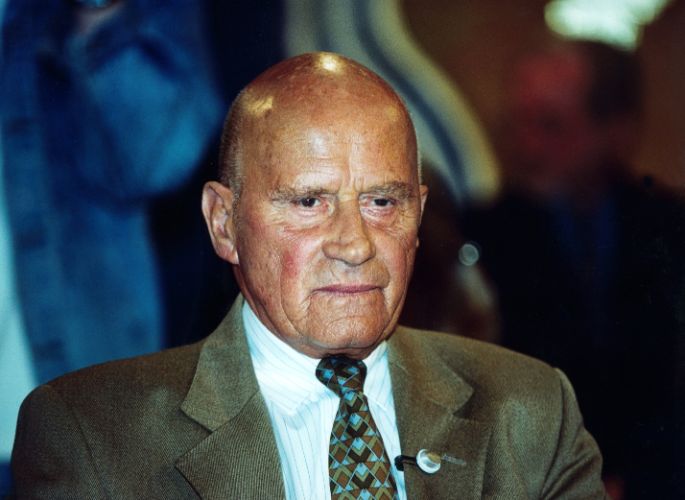

Hans Ulrich Kempski

Hans Ulrich Kempski wurde am 3. August 1922 in Dramburg/Pommern geboren. In Naumburg besuchte er das humanistische Domgymnasium. Schon als Quartaner verfasste er seinen ersten Zeitungsbericht für das Naumburger Tageblatt, über einen in einer spitzen Kurve am Salztor umgekippten Dreiradtransporter.

Auf einen solchen Unfall hatte er an dieser gefährlichen Stelle wochenlang gelauert:

„Der dicke Mann ist leicht beglatzt. Er trägt einen blauen Monteuranzug, über der rechten Augenbraue hat er eine Schürfwunde, die mäßig blutet. In der Mitte der Straßenkurve stehend, sieht er aus, als ob er gleich zusammensacken würde. Neben ihm liegt, nach links hin umgekippt, doch ohne erkennbar zu Schaden gekommen zu sein, ein dreirädriges braunes Lieferauto. Daneben neun prall gefüllte Kartoffelsäcke, unversehrt. Der dicke Mann betrachtet das harmlose Malheur fassungslos. Vom Gewicht trüber Gedanken niedergedrückt, schaut er drein wie ein Sammler angesichts eines Kunstwerks, das eben verschandelt wurde.“

So Kempski in seinen Erinnerungen an seine Zeit als 13Jähriger in Naumburg.

Coyyright: Moenkebild / Süddeutsche Zeitung Photo

Im Zweiten Weltkrieg wurde er zur Wehrmacht eingezogen und als Fallschirmjäger schwer verwundet; eine Knieverletzung behinderte ihn sein Leben lang. Als Journalist startete er 1946 im Münchner Büro der DENA Deutsche Nachrichtenagentur, das er leitete. Und schon 1949 wurde er Chefreporter der Süddeutschen Zeitung. Berühmt seine Interviews mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Tschu En-lai, mit dem SED-Chef Walter Ulbricht und dem sowjetischen KP-Chef Nikita Chruschtschow. Geradezu explosiv jenes in Algerien mit dem französischen General Jacques Massu, das am 19. Januar 1960 in der SZ erschien und zur Abberufung von Massu durch Charles de Gaulle führte. Immerhin hatte Massu de Gaulle als „Retter der Nation“ wieder an die Macht verholfen. Jetzt dies Interview, das Frankreich in eine Staatskrise stürzte.

In seinen Reportagen auf Seite 3 der Süddeutschen Zeitung mit dem Markenzeichen „Hans Ulrich Kempski berichtet ...“ - achtete er penibel auf die Trennung zwischen Nachricht und Meinung, weil Meinungen die Darstellung der ganzen Wahrheit verhindern würden. Sein Credo: „Wer beobachten will, darf nicht mitspielen.“

Über seine Art zu schreiben und zu arbeiten, sagte Kempski seinem Kollegen Werner Meyer, der ihn einem Lehrbuch zitierte:

„Man muß seine Hausaufgaben machen. Ich habe die Salt-II-Problematik richtig geochst, bis ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich ein Seminar darüber halten ... Ich habe es mir zur Übung gemacht, wenn ich einen Raum betrete, der vielleicht eine Rolle spielen könnte, notiere ich mir die lausigsten Details ... Ich zähle die Lampen an der Decke, die Bilder, die Fenster. Ob ich’s gebrauchen kann, weiß ich nicht. Ich schreib’s auf... Wir brauchen die lebendige, die farbige Beschreibung ... Das ist die Chance des Features. Hier wird erzählt. Und dafür sind Details wichtig, sehr wichtig. Sie können symptomatisch sein, mehr verraten, als offizielle Reden sagen, sie können die Stimmung, die Atmosphäre deutlich machen.“

Kempski, von 1970 bis 1987 auch Mitglied der SZ-Chefredaktion, wurde mehrfach ausgezeichnet: 1967 mit dem Theodor-Wolff-Preis und im Jahr 2000 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Zudem war er jahrelang Jury-Sprecher des Egon-Erwin-Kisch-Preises des Stern.

Hans Ulrich Kempski, ganz sicher einer der wichtigsten Journalisten der Nachkriegszeit, starb 2007 im Alter von 85 Jahren in München.

(hhb + ms)

Nachruf in der Süddeutschen Zeitung vom 17. Mai 2010: "Geschätzt, geliebt, verehrt"